Forschung braucht Frauen

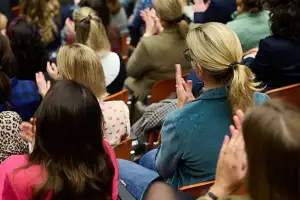

Vom Podium über das Plenum, von der Organisatorin über die Fotografin – es waren ausschliesslich Frauen im Hörsaal des Universitätsspitals. Die vierte Ausgabe von «HKBB vernetzt» Women zum Thema «Was braucht Forschung?» war mit über 100 Wirtschaftsfrauen ausgebucht.

«Eine geballte Ladung Frauen ist anwesend», stellte Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter in ihren Eröffnungsworten fest. «Und man musste nicht laut rufen, sie kamen», was zeige, dass ein solcher Anlass von Frau zu Frau wichtig sei. Für die Wirtschaft, für die Politik, aber auch für die Forschung, denn «eine gute Forschung ist wichtig für einen starken Standort.» Was Forschung braucht, dieser Frage sollte noch in der Podiumsdiskussion nachgegangen werden.

Beatriz Greuter, Verwaltungsratsmitglied Universitätsspital Basel, begrüsste die Anwesenden in ihrer Rolle als Host und kam gleich auf einen Unterschied zwischen Forscherinnen und Forscher zu sprechen.

Frauen seien zögerlicher und bescheidener unterwegs und liessen sich weniger Lorbeeren anstecken. Sie wünschte sich deshalb von den anwesenden Frauen, sie sollen nicht zögern, sondern Chancen beherzt ergreifen.

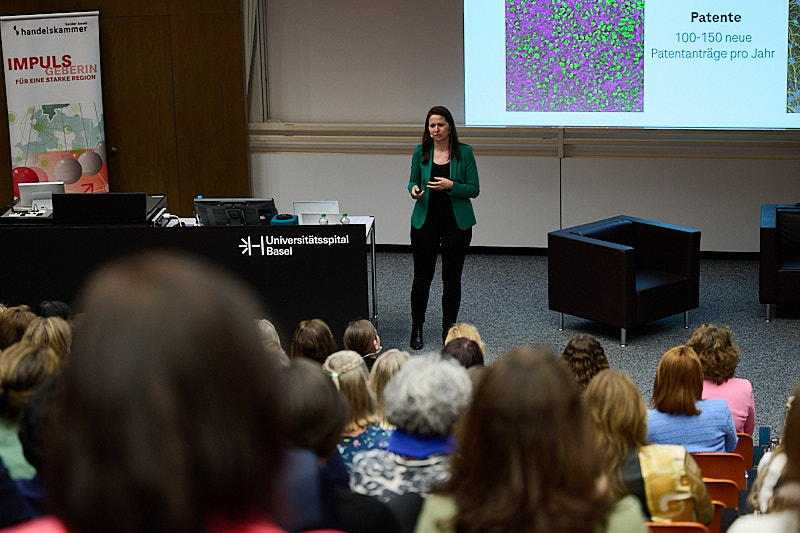

Dr. Katrin Arnold, Standortleiterin Pharmaforschung Roche Basel: Forschung braucht kluge Köpfe und volle Töpfe.

Dr. Katrin Arnold, Standortleiterin Pharmaforschung Roche Basel: Forschung braucht kluge Köpfe und volle Töpfe.

Was braucht Forschung?

Die ersten Antworten auf diese Frage gab Dr. Katrin Arnold, Standortleiterin Pharmaforschung Roche Basel, in ihrem Inputreferat.

Forschung braucht kluge Köpfe und volle Töpfe, also top ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und genügend Geld. Heisst, die Schweiz brauche für den Talentpool neben Topbildung auch eine Industrie, die in Forschung investiert.

Forschung braucht Vielfalt statt Einfalt, je heterogener die Talente zusammengestellt sind, desto breiter ist ihr Blick auf das grosse Ganze. Und genau das sei ein grosser Vorteil der Grenzregion Basel. Hier kann man aus verschiedenen Ländern rekrutieren und doch bleiben die Wege kurz. Basel mache ein Understatement und wisse gar nicht, wie viel Power es als Life Science Region hat, so Arnold.

Frauen brauchen Forschung

Das Podium war hochkarätig und einig. Nach wie vor werden viele Frauenthemen in der Forschung weniger berücksichtigt als Männerthemen. Das sei keine böse Absicht, sondern ganz natürlich, meint Arnold. Es gebe noch zu wenige Frauen in Entscheidungspositionen und Männer entscheiden Themen, die ihnen näher sind, eine ganz natürliche Sache. Oft bleiben Entscheidungspositionen aber über Jahrzehnte besetzt und wenn mal ein Sitz frei wird, zieht ein Mann eher einen Mann nach. Hier braucht es die Politik meint Elisabeth A. Kappos, Associate Professor and Senior Consultant, Universitätsspital Basel, um innovative Wege zu finden und neue Stellen zu schaffen, denn man wolle ja auch keine kompetenten Männer von ihren Posten vertreiben.

Die Podiumsteilnehmerinnen sind sich einig: Es braucht mehr weibliche Role Models und Frauen in Entscheidungspositionen.

Die Podiumsteilnehmerinnen sind sich einig: Es braucht mehr weibliche Role Models und Frauen in Entscheidungspositionen.

Für Mascha Binder, Chefärztin Onkologie vom Universitätsspital Basel ist es entscheidend, dass es mehr weibliche Vorbilder in der Forschung gibt. Frauen entscheiden sich schon früh in der Karriere gegen den Weg nach ganz oben, ganz einfach, weil sie davon ausgehen, dass das mit Kindern sowieso nicht möglich sein wird. Damit man gegen diese Hypothese der Unvereinbarkeit vorgehen kann, braucht es mehr weibliche Rollenmodelle.

KI und Gesundheitsdaten

Einig waren sich auch alle Podiumsteilnehmerinnen, dass Forschung Leidenschaft braucht. Diese leidet aktuell sehr unter der immer grösser werdenden Administrationsflut.

Binder befürchtet, dass die Berichtpflicht und Administrationsflut, die zusehends die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten aber auch Pflegenden dominiert, die Leidenschaft am Beruf bremst. Denn niemand wähle einen Pflegeberuf, um dann am Computer zu sitzen und Berichte auszufüllen.

Kappos sieht hier in der KI grosses Potenzial, dass diese Administrativen Angelegenheiten künftig automatisiert werden können, so dass wieder mehr Zeit für Arbeit an der Patientin und dem Patienten bleibt. Sie wünscht sich aber auch ein Umdenken für die Forschung. Die junge Generation sei immer weniger bereit, Freizeit oder Wochenenden für Forschung zu opfern. Was früher normal war, dass man seine Ferien und Freizeit für Forschung aufwendet, ist heute kaum noch denkbar. Vielmehr müsste Forschung in den normalen Arbeitsalltag eingebunden werden. Hier brauche es neue Arbeitsmodelle.

Ein möglicher Standortnachteil sieht Arnold darin, dass die Schweiz in der Bewirtschaftung von Gesundheitsdaten den europäischen Nachbarn hinterherhinkt. Schon heute gehen Forschende ins Ausland, weil Gesundheitsdaten dort einfacher und in grösserer Menge vorhanden sind. Da sei die Politik gefordert dringend vorwärtszumachen, bevor das zu einem echten Standortnachteil für die Schweiz werde, so Arnold.

Starke Netzwerke sind wichtig für eine starke Forschung.

Starke Netzwerke sind wichtig für eine starke Forschung.

Starke Netzwerke sind der Schlüssel

Einig waren sich alle Frauen auf dem Podium: Es braucht die Vernetzung, gegenseitige Unterstützung und Teams, die sich motivieren und antreiben. So entsteht ein Umfeld, das Forschungsnachwuchs fördert und inspiriert.

Genau diese Netzwerke seien auch wichtig, wenn es darum geht, die bilateralen Beziehungen zur EU weierzuverfolgen, betonte Handelskammer-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter in ihren Schlussworten. Frauen machen bei Abstimmungen oft den Unterschied und können so helfen, den bewährten bilateralen Weg an der Urne zu sichern. So rief sie die anwesenden Frauen dazu auf, sich dem Netzwerk «Frauen für die Bilateralen» anzuschliessen. Sind Sie schon mit dabei?

Ob Forscherin, Politikerin oder Unternehmerin - das Netzwerk wurde beim anschliessenden Apéro gepflegt. In lockerer Atmosphäre von Frau zu Frau.